本雅明|我不得不与出生的城市作长久的告别

Rixdorf village Berlin, Berliner Strae, 1903

在普鲁斯特看来,单个人能否就自我获得某种观念,他是否能捕捉自己的经验,这全要看机遇。在这样的问题上,个人没有丝毫可以自主行事的空间。——本雅明

瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin,1892-1940),犹太人。他是20世纪罕见的天才,真正的天才,是“欧洲最后一名知识分子”。本雅明的一生是一部颠沛流离的戏剧,他的卡夫卡式的细腻、敏感、脆弱不是让他安静地躲在一个固定的夜晚,而是驱使他流落整个欧洲的细腻、敏感、脆弱不是让他安静地躲在一个固定的夜晚,而是驱使他流落整个欧洲去体验震惊。本雅明的孤独是喧哗和运动背景下的孤独,这种孤独既令人绝望,又催发希望,本雅明的写作就永远徘徊在绝望和希望之间,大众和神学之间,这种写作在此就获得了某种暖味的伦理态度。暖味正是本雅明的特牲之一,他的身份,他的职业,他的主题,他的著述,他的信仰,他的空间,他的只言片语,都不是确定的,都是难以分类的。真正确定的,只有一点,那就是他的博学、才华和敏锐的辩证融会,正是这种融会,留给了20世纪一个巨大背景和一个思考空间。——汪民安

瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin,1892-1940),犹太人。他是20世纪罕见的天才,真正的天才,是“欧洲最后一名知识分子”。本雅明的一生是一部颠沛流离的戏剧,他的卡夫卡式的细腻、敏感、脆弱不是让他安静地躲在一个固定的夜晚,而是驱使他流落整个欧洲的细腻、敏感、脆弱不是让他安静地躲在一个固定的夜晚,而是驱使他流落整个欧洲去体验震惊。本雅明的孤独是喧哗和运动背景下的孤独,这种孤独既令人绝望,又催发希望,本雅明的写作就永远徘徊在绝望和希望之间,大众和神学之间,这种写作在此就获得了某种暖味的伦理态度。暖味正是本雅明的特牲之一,他的身份,他的职业,他的主题,他的著述,他的信仰,他的空间,他的只言片语,都不是确定的,都是难以分类的。真正确定的,只有一点,那就是他的博学、才华和敏锐的辩证融会,正是这种融会,留给了20世纪一个巨大背景和一个思考空间。——汪民安

柏林童年(节选)

本雅明/著 , 王涌/译

展开全文

瓦尔特.本雅明

序言

在我1932年身居国外时已开始明白:我即将不得不与自己出生的那个城市作长久甚至是永久的告别。

我内心曾多次体验过疫苗接种法的益处。因而在这样的境地我依旧遵循此法,有意唤起我心中那些在流亡岁月里最能激起我思乡之痛的画面——来自童年的画面。在此,就像不可使接种的疫苗主宰健康的身体一样,这思念的情感同样也不应主宰我的精神。我努力节制这种情感,旨在从特有的社会发展必然性中,而不是从带偶然性的个人传记角度去追忆往日的时光。

这样导致的结果是:只是展现经验之连续性而不能凸现经验之深邃内蕴的传记性要素完全隐退了,随之隐去的还有我家人和儿时同伴的整个外形容貌。相反,对于大都市在一个来自市民阶层的孩子心中留下鲜明经验印记的画面,我则努力不加疏漏地去捕捉。

我想,这样的画面可能会有它们特有的某种命运。它们虽然还没有像数百年来回忆乡村童年时对田园情感的倾诉那样,获得特有的表达形式,但我童年时代的这些都市画面则相反,它们或许能凭其内在意蕴预先展示出未来的社会经验。至少我希望,从这些画面中可以看出,其主人公在以后的成长中多大程度地失去了他童年时曾拥有过的依护。

Berlin

捉蝴蝶

我还没上小学的时候,我们每年都去郊外的夏季别墅住上一段时间,而且偶尔还会在夏天外出旅游。以后很长一段时间里,我少年时卧室墙边那个存放我早年收集了蝴蝶标本的大箱子还让我想起那些别墅。那些标本中最早的几只是我在酿酒山山间别墅的花园里采集的。边部已经碰坏的甘蓝菜白粉蝶和翅膀有点亮过头的黄翅蝶,让我回到了那令人兴奋不已的捕猎日子。那时候我经常不知不觉地被飞舞的蝴蝶从整齐的花园小道引到荒野。荒野里,清风与花香、树叶与阳光仿佛在矢志给蝴蝶的飞舞提供帮助,面对这样的情景我完全陶醉。

几个蝴蝶扑簌扑簌地飞向一支花朵,停在了上面。我举起捕蝶网,只等花朵魅力对蝴蝶双翅的驱停效力真正出现。可是,那柔软的小身躯却轻轻拍动翅膀从侧面溜走了,同样无动于衷地停在另一支花朵的上面,然后又像刚才一样,不碰一碰那朵花就突然飞去。每当这些我本可以轻易抓到的狸蝶或水贞蝶用犹豫不定、摇摇摆摆和稍许逗留来捉弄我时,我真想让自己隐身于光和空气,以便能不被察觉地靠近那猎物,将它擒获。后来,我的这个愿望是这样付诸实现的:我让自己随着我所迷恋的那对翅膀的每次舞动或摇摆而起伏。那个古老的猎人格言开始在我们之间起作用,我越是将自己每一根肌肉纤维调动起来去贴近那小动物,越是在内心将自己幻化为一只蝴蝶,到蝴蝶的一起一落就越近似人类的一举一动,最后擒获这只蝴蝶就好像是我为返归人形而必须付出的唯一代价。每次终于抓住了蝴蝶以后,我总要穿过一条很难走的路才能回到放着标本箱的地方。箱子里装着乙醚、药棉、彩色大头针,还有镊子。此时,我身后的那个猎场是多么地狼藉不堪!草都倒了,花被踩折了。那个猎人也将自己的身体连同捕蝶网一起抛出。面对如此的破坏、野蛮和粗暴,那只受惊的蝴蝶战战兢兢,却依然充满妩媚地躲在网中一个褶起的部位,在这艰难的回营路上,那些死去物的生灵进人了猎人的意识之中。从蝴蝶与花在他眼前交流的那种陌生语言中,他领悟了一些天赋。于是他的杀生欲减退了,而信念则得到了很大的扩充。

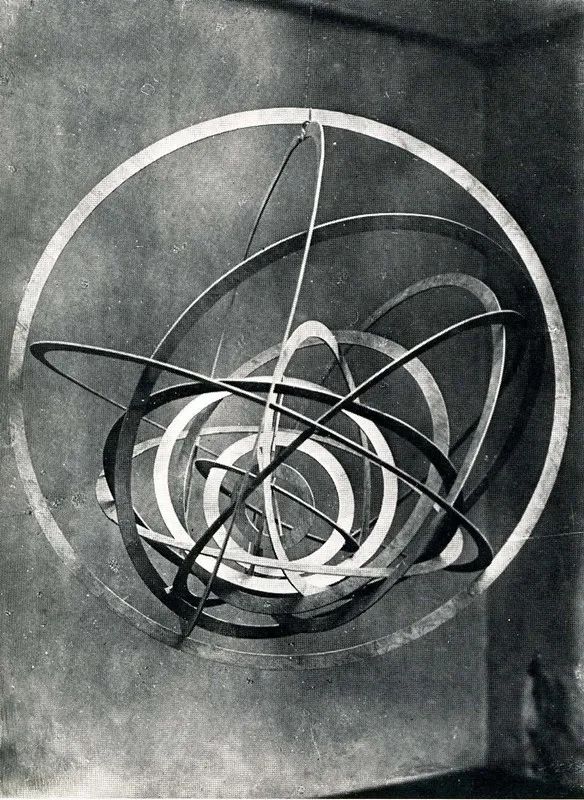

Alexander Rodchenko, Hanging Sculpture, 1920