周末玩什么:《迷失岛2》《露娜3》最新变态传世《金庸群侠传5》,这些官方或同人的续作你应该都试试

“周末玩什么”是来自触乐编辑们的每周游戏推荐。每周末,我们都会各自推荐一款当周的新游戏(偶尔也会有老游戏),它们可能是PC或主机游戏,也可能是手机游戏,来供大家参考、选择。当你在周末赖床,没决定接下来玩点什么好的时候,不如来看看我们的选择里面是否有你感兴趣的,也欢迎读者和开发者朋友们向我们寻求报导。

总之,让我们开始本周的推荐吧!

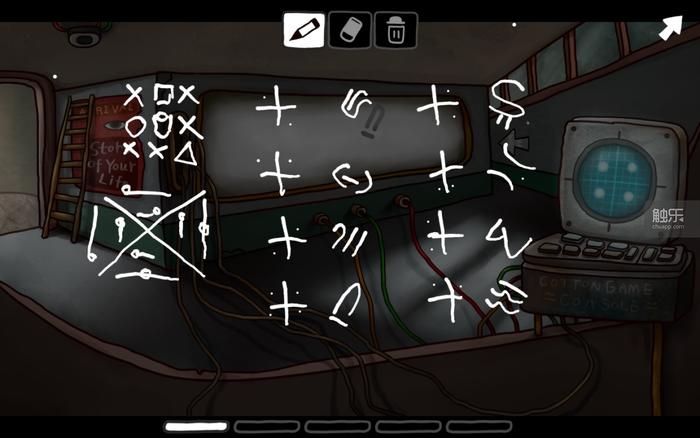

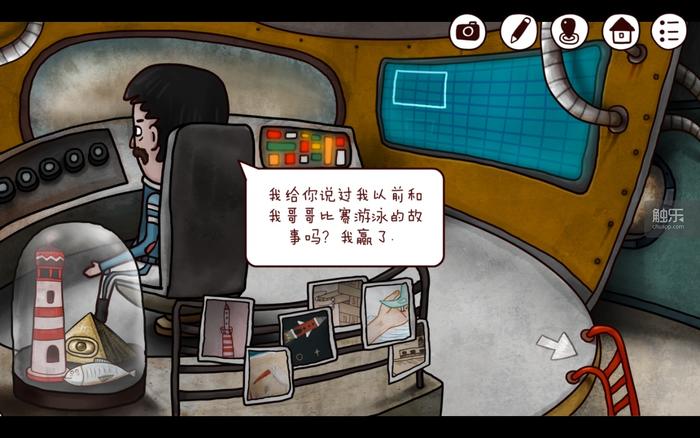

■ 忘川:《迷失岛2:时间的灰烬》(Steam)

本周我想推荐的是国产解谜游戏“迷失岛”系列。会推荐它,基于我对冒险解谜游戏的偏爱。

冒险解谜游戏大约已经过了那个“最好的时代”。现在再谈起“狩魔猎人”,大家可能想到的都是《巫师3》,而看到“神秘岛”,更容易联想到的还是凡尔纳的科幻小说——当代玩家已经很难接触到这两个历史有些久远的游戏系列,曾经那个“解谜游戏也可以是3A大作”的年代也一去不复返。

我对这种类型的迷之偏爱,其中一部分原因是,在我刚拥有自己的电脑时,买过国内引进的《神秘岛3:放逐》——在还是“杂志玩家”时,我就知道这个系列的大名。想象一下,作为一款1993年发行的图形冒险游戏,《神秘岛》初代居然成为推动CD-ROM,也就是光驱普及的“杀手级软件”,它在PC端创下的几百万销售记录,直到7年后才被《模拟人生》打破,期间其他公司出品的类似游戏更是疯狂涌现。

当时的《神秘岛3》带给我一种前所未有的体验。它本质上很像一个解谜加步行模拟的“幻灯片游戏”,玩家需要通过“点击”,才能在一张张3D预渲染好的写真级照片里“移动”。虽然不是可以自由来去的3D场景,但因为《神秘岛3》里的每一张“照片”都是360°全景“拍摄”,玩家可以自由旋转视角,审视周边环境的每个角落,热门变态传奇世界,而游戏的声效又做得非常拟真,以至于游戏的代入感并未受到“幻灯片”形式的影响,反而在那个年代就有了一些“VR游戏”的初级感受。

“神秘岛”游戏最吸引我的地方在于,它全程几乎都是玩家的孤独求索之旅,背景音乐欠奉(但关键时的配乐也很动听),NPC也几乎都活在过场动画中。在这里,一切意义都被消解,唯有“谜题”是真实的,它们和剧情一样散落各处。当你突然察觉到那些细枝末节间的关联,由此找出谜底,那种拨开云雾的醍醐灌顶是游戏时最舒爽的时刻。后来《时空幻境》开发者的新作《见证者》,很大程度上也是基于“神秘岛”的框架进行的再创造。

这周我想推荐《迷失岛2》,正是因为它唤醒了我曾经玩“神秘岛”系列时的感受,让我享受到2个小时的愉快时光。游戏的美术风格足够好看,谜题的难度控制做得也还不错,能保证大部分玩家顺利过关。不过我个人更推荐从1代玩起,一是因为流程不长,二是剧情和人物上存在呼应和关联,三是初代iOS版1元人民币的售价也足够亲民——而且在二周目追加内容的部分,个人觉得还是1代做得更足一些。

目前,1代在桌面端和移动端都能玩到,2代已经在Steam上架,移动平台还得等到6月份。如果你像我一样很吃解谜,或者还蛮喜欢类似“锈色湖”系列这样的游戏,那么不妨来玩玩看。最后,感谢开发者在游戏里致敬了《千钧一发》——这是我最喜欢的科幻电影之一。

■ 刘淳:《森喜刚:热带寒流》(Switch)

请先不要吐槽这个译名,这款游戏虽然没有官中,但它有自己的中文名,“森喜刚”乍听上去有些奇怪,但听久了其实还挺顺耳,我能想象到一只在森林里快乐游玩的金刚。

一款横版游戏优劣在哪,玩的人很容易就能感受到,但很难说出个所以然来,这就是关卡设计的功力。我推荐对这个游戏感兴趣的人,先去看看“游戏制作工具箱”系列视频。

“游戏制作工具箱”是Mark Brown制作的游戏分析视频,他会挑选一些游戏对其设计机制进行解读,其中有一期就是讲《热带寒流》好在哪,国内也有人得到授权做了中文字幕。

在这期以《热带寒流》为主题的视频里,他将它的关卡与横版“马力欧”对比,并有这么一个结论:它的关卡某种意义上要胜过马力欧。这个评论在民间的赞誉中得到了印证,很多玩家评价其关卡设计登峰造极。

那么,《热带寒流》的关卡设计究竟好在哪?

Mark Brown在视频中将横版“马力欧”的设计理念总结为叠加:先引入一个核心机制,在玩家熟悉并掌握后,再继续叠加新的变化,如此不断反复,直至关卡结束,这对“玩法优先”的任天堂来说是信手拈来的设计。

《热带寒流》跟“马力欧”不太一样,它不是围绕一个核心机制的延展,而是多个机制的不断引入与汇合,每个元素都能与其他元素紧密融合,并以此为基础不断生成新的变化,时刻为玩家带来耳目一新的体验。

我描述得可能不是很好,还是建议先看看这个视频